ナイーブな権力観を捨てて、自分の足で立つ

〜常識の通じない政権と「マスコミ」はいつまで続くか〜

初出 『アジェンダ〜未来への課題〜』第61号(2018年夏号)、アジェンダ・プロジェクト、2018年6月15日、38-48頁。

| 1 常識が働かない |

何とも奇妙で悲惨な事態が続いている。社会の常識が通じないのだ。いや、あたかも常識というものが溶けて消えて無くなったかのようである。特に政治とメディアがおかしい。日本の政治を支配する自公連立の安倍政権とメディアの特殊日本的発達形態である「マスコミ」がますますおかしな状況に陥っている。そして、それが許されているのである。許しているのは選挙民の多数派であり、「マスコミ」の従順な受け手に他ならない。

見出し語的に言えば、財務省の森友学園問題での不当な国有地売却と公文書改竄、内閣府の加計学園問題での首相の縁故者への優遇措置、防衛省のイラク自衛隊派遣での日報隠蔽、厚生労働省の裁量労働制に関する調査データの捏造、野党国会議員に暴言を吐いた自衛隊三佐に対する防衛省の軽微な措置、財務省事務次官の女性記者へのセクハラと二次被害などが次々に起こり、かつての保守党自民党であれば、とっくに安倍政権は引き摺り下ろされていたはずだ。だが、その常識が働かない。安倍政権は批判されても暖簾に腕押しのように存在し続け、内閣支持率も20%を下ることはない。むしろ依然として多数の人々から支持され続けている。

常識が働かないことほどその社会にとって危険なことはない。常識という言葉はひと頃どこからも批判され、蔑ろにされてきた。「常識的」とは低次元で陳腐なことと同義であり、「常識」や普遍的価値などは怪しいものであり、それらを疑うことがラディカルさの証であるかのようにも振る舞われた。常識が価値剥奪され撤去された後の荒野に立つ時、政権の非常識を前にして人々のある部分は途方に暮れたとしても、その非常識を終わらせる梃子がもうそこにはない。

哲学者の戸坂潤は1935年(昭和10年)刊行の本に、「『常識の分析』―二つの社会常識の矛盾対立の解決のために」を掲載した。常識という言葉にはいろいろな使われ方があって、相矛盾している。それを戸坂は常識の二律背反と呼んでいる。常識は、一方で社会人のうちの多数者の平均的な凡庸な見識だとしても、しかしよく吟味してみると、常識というものが評価の基準や尺度と見なされる点に気付かされる。そこで、常識を「常識水準」と捉えると見え方は変わってくる。

「常識は結局に於(おい)て多数者のものでもなく平均値的なものでもなく、却(かえ)ってある種の少数者だけが事実上このノルムに接近(?)出来るのであり、又却(かえ)ってこの平均値を抜け出る処にこそ恰(あたか)も卓越した常識が横たわると考えられる、という事実が説明され得るのである。」(1)

つまり戸坂は、平均値的常識と卓越した常識の矛盾のなかから、常識を「常識水準」として捉え返し、そこにノルム(規範)の水準を与えようとしたのである。こうして常識は大衆の思想に依拠した準拠点として再建が目指されるのである。その際、その常識を支えるものは日常性の原理と実際性(actuality)(2)の原理だという。

こういう意味での常識が今働かない、と私は述べているのである。ちなみに、常識は英語ではcommon senseのこと。コモンセンスは「共通感覚」と訳すこともできる。「コモン」とは最近カタカナで見かけるようになった。「センス」とは「あなたのファッションはセンスがいいですね」と言うときの、あの「センス」である。その点からすれば、常識とは、「人々の間でコモンなセンス」という意味だということになるだろう。

(絵webより) 戸坂潤紹介サイトへ

| 2 倒錯した自民党改憲草案第21条 |

今日の改憲問題で焦点が当たっているのは、安倍首相の強い意向で第9条となっている。第9条はもともと改憲勢力のターゲットの1つではあったが、この間の北朝鮮情勢を改憲のために利用して、第9条が一層前面に押し出されてきたと見ることができる。国際情勢を利用して、防空演習で人々の不安を煽り、外部に敵を作って内部を固め、「厳しい安全保障環境」と自衛隊に焦点を当てて改憲へと持ち込もうという作戦だと考えられる。したがって、北朝鮮と米国の緊張が高まれば高まるほど、内閣支持率は上がり、改憲派には有利になると、思われていたかもしれない。しかし、平昌オリンピック以降の急展開で、朝鮮半島情勢は大きく変わろうとしている。場合によっては、朝鮮戦争の終結へと至るかもしれない。仮にそうなれば、冷戦思考型の安倍政権は土台を失うだろう。不安感を和らげた人々はもう安倍政権を必要としなくなるかもしれない。決裂すれば、安倍政権の延命につながるかもしれない。

しかし、いずれにせよ、自民党は残り、その改憲草案は残る。私はここでその第21条を取り上げたい。自由民主党「日本国憲法改正草案」(2012年4月27日決定)の第21条は次のようになっている。

「1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。

2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした

活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

どうせ改正するのなら、少なくとも文意を明確にするために、省略されている主語などを補い、第1項は次のように書いて欲しいものである。

1 国家は、人々が誰でも有する集会、結社及び言論、

出版その他一切の表現の自由を侵害しないことを保障する。

近代憲法における基本的人権の条項とは、人々(people)の持つ自由権を国家が侵害しないということを人々(つまり主権者)に約束し、その約束を守ることを保障するというのが趣旨である。これはどういうことか。確かに人々(あるいは国民)は主権者であって、人々の投票行為の結果で議会が、そしてその多数派によって政府が構成される。しかし、人々にとって主権者でいられるのは投票日だけであって、人々と議会・政府・裁判所からなる統治機構=国家との関係は直ちに統治される者と統治する者との関係へと転化する。

市民社会(つまり人々)と国家との間の統治契約書としての憲法に書き込まれた基本的人権条項とは、歴史的事実として暴走する性格を持つ統治機構つまり国家権力に対して「してはならないこと」、つまり禁止事項を明示して、その禁止を守ることを統治機構が保障するという条項である。そう理解されるべきものであり、それが常識である。

自民党改憲草案の第1項と第3項は、上記の意味がより明確になったとは言えないが、基本的には現行憲法を踏襲している。問題は追加された第2項である。まったく性格の違うものが持ち込まれた。第1項と第3項が人々の自由の権利を保障することによって統治機構を制約しているのに対して、第2項は統治機構が人々の自由を制約しようとしている。しかも「前項の規定にかかわらず」という句によって、第1項よりも第2項を上位に置いている。つまり第1項は掲げられてはいるものの、その価値と威力は滅却されているのである。有って無きがごとし、なのである。そして、「公益」や「公の秩序」という言葉で、日本においてとりわけ曖昧で融通無碍な「公」という概念を持ち込んで、その「公」を「国」や「お上」や「官」へと回収しようとしている。こうなると、基本的人権条項が本来持っている目的と意味が打ち消されて、別のものにハイジャックされたことになる。これは憲法の常識に反する事態以外の何ものでもない。

これ1つ取っても、政権政党自民党の性格がかつての保守主義から脱して、権威主義に移っていると見なければならない。草案に見られるのは、主権者(人々、国民)のために統治機構(国家)を縛る憲法ではなく、逆に統治機構のために人々や家族に義務を課して主権者を縛る憲法という方向である。明治時代にどういう憲法を制定するかで民権派と国権派に分かれて国中で大論争が行われたが、自民党草案のトーンは国権派の再来という趣を強くする。国権派が勝利して、大日本帝国憲法が制定されたことは周知の通りである。ただ、その時に日本には別の可能性もあり得たということ、そして別の日本を構想した人々がいたということは忘れてはならない。

21世紀の今、この日本で、人々は自由を制約されたいと望んでいるのだろうか。人々は多様な生き方への自由を思い切り享受するのでなく、自由を放棄したいのだろうか。人々の常識は大丈夫か。

| 3 「メディアの独立」を求めない「マスコミ」 |

もしも自民党改憲草案第21条で改憲が実際に行われたとしよう。そのとき裁判所はその条文から解釈して報道の自由やメディアの自由を保障したり、取材の自由を尊重したり、記者の証言拒否を認めたりするだろうか。おそらく第2項が効いて、無理だろう。しかし、今の「マスコミ」からすると、それでもさして困らないというか、事態は今とあまり変わらないのかもしれない。なぜなら特定秘密保護法や「共謀罪」を盛り込んだ改正組織的犯罪処罰法などで外堀はすでに埋められているからである。そして、そのような法律を含めた統制の導入にあたって「マスコミ」は毅然とした態度で批判したり、抵抗したりしたかと言うと、決してそうではない。常にズルズルと権力と折り合いをつけてきた。「記者クラブ」を通じてオフィシャル情報をタダで排他的にもらって、それに若干加工して商品化し、稼いでいる以上、権力と折り合いをつけざるを得ない。権威主義的政権と忖度「マスコミ」はワンペアーの関係、相補う関係なのである。

つまり、この国では常識が働かないのは政権だけではない。本来の常識では、政府などの権力活動を監視する役割を果たすことに使命を見出すはずのメディアは、日本型特殊形態の「マスコミ」(3)へと退行進化してしまっていて、そこではメディアの常識が働かない。最近も面白いことが起こった。放送法第4条の廃止をめぐる問題だ。

最初にこれを問題提起したのは、国連人権理事会「表現の自由」特別報告者のデービッド・ケイ氏で、2016年4月の来日調査のときの暫定的調査結果において、そして2017年5月の最終報告において、「メディアの独立」の観点から、日本政府に対しては放送の独立を強化するために放送法第4条の見直しと廃止とともに独立した放送規制機関の設置を勧告した。その背景には2016年2月の高市早苗総務大臣(当時)の発言(放送局が政治的公平性を欠くと判断した場合に放送法第4条への違反を理由として総務大臣が電波停止を命じる可能性がある)のほか、放送番組へのさまざまな形の圧力や介入という事態があった。放送法第4条は、放送番組の編集に当たって、「1 公安及び善良な風俗を害しないこと、2 政治的に公平であること、3 報道は事実をまげないですること、4 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」と定めたもので、従来は罰則のない倫理規程と解釈されてきた。高市発言は、この規定を政府が直接介入する論拠へと転換させたことを意味した。だからこそ、ケイ氏はその介入の根拠として利用される条項を廃止することと放送規制権限を総務大臣から独立規制機関へと移すことをワンセットにして勧告したのである。日本政府は直ちにこの勧告への拒否を表明した。

私が「面白いこと」と述べたのは、これではなく、次である。今年の3月、共同通信が内閣府の規制改革推進会議の放送制度改革方針案を入手して、報道した。方針案のなかに放送法第4条の廃止が入っていた。それはケイ氏の廃止勧告とはまったく関係ない関心方向から出されたものだった。方針案のおそらく最大の目的は、放送サービスが使っている地上波の電波帯域をより収益性の高い新規産業に開放することであり、そのために放送サービス用の伝送路を地上波からインターネットに移すことである。そこで、「国民の財産」とされてきた電波を放送サービスに使っているからという理由で設けられた規制条項である第4条は不要になるというわけだ。

これに対して、民放はもとより新聞も批判的な意見を表明した。猛反発という形である。共同通信の報道より前に安倍首相と会食して、放送改革内容を聞いた日本テレビの大久保好男社長は「放送が果たしてきた公共的、社会的役割について考慮されていない」と批判した。何かの行き違いがあったのだろうか。会食やゴルフでしょっちゅう会っている安倍首相と「マスコミ」幹部の間ですり合わせはできていなかったのか。ひょっとしたら安倍首相はその改革案は民放経営者からも歓迎されると思っていたのではないか。なぜなら自由に放送できるのだから。

それはともかく、ケイ氏の勧告を拒否した安倍政権がその1年後に勧告と同じこと(そこの部分だけを取ってみればだが)をやろうとし、またケイ氏の勧告のときは何ら反応せず黙殺した民放経営者や新聞経営者が今回は激しく反対する。放送法第4条廃止が言論表現の自由の観点から言われたときは沈黙し、それが経済市場の観点から言われたときは猛反発する。「マスコミ」は放送法第4条の作る世界の方が居心地良いということなのか。総務省や自民党からの脅しを受けつつも、それと何とかうまく折り合いをつけながら、護送船団方式で参入規制が図られている世界の方が得策だということなのか。ケイ氏の勧告は「メディアの独立」について政府、メディア企業、ジャーナリストの3つのパーティーに対して出されたものだった。それに応答したのは、拒否という回答ではあったが、政府のみであった。「マスコミ」は「メディアの独立」には関心がないようである。いや、その問題には触りたくない、触れて欲しくないという方が当たっているだろう。「メディアの独立」を我が事として追求しないメディアとは、常識水準から外れていると言わなければならない。だから「マスコミ」なのである。

日本で報道の自由が危機に瀕している・国連特別報告者が特派員協会で会見(2016年4月19日)

| 4 権力観の常識とジャーナリズムの価値 |

冒頭に引用した戸坂の「『常識』の分析」は1935年刊行の『日本イデオロギー論』に収められたものだった。美濃部達吉の天皇機関説が攻撃された年である。常識が通らない御時世となっていた。その論文のなかで、私には以下の文章がほかから異様に浮き上がって見える。

「常識はもはや今日地上のどこにも見当たらぬ。常識は『地下室』などに押し込められて了って、常識の息の根は圧しつぶされて了(しま)いそうに見える。而(しか)もそうしたことが今日の日本主義などに於(お)ける『常識』! なのだ。」(4)

ほかの文章が分析的に書かれているのに、これはほとんど叫び声のように聞こえる(私だってそう叫びたい)。常識と「常識」の対決はやがて「常識」の勝利に終わり、そして日本は破局へと向かった。今、再びそうならないためには、まず人々の権力観に常識を取り戻さなければならない。とりわけ若い人々にはナイーブな権力観が見られる。いや、権力観そのものを持っていないのではないかとさえ思われる。近代政治学の古典、トーマス・ホッブスの『リヴァイアサン』が告げるように、国家権力とは人間を食ってしまう恐ろしい怪獣であり、魔物である。凶暴で、狡猾で、自らの権力の維持のためにはどんな悪事でも働く。古今東西、どんな権力も必ず腐敗するのだ。それが権力の宿命であり、現実であり、歴史の真実である。私たちはそのことをリアルに認識するところから始めなければならない。戸坂潤ほどジャーナリズムを論じた哲学者はいなかった。この論文のなかでも、常識が日常性の原理と実際性の原理に立ったものだと説明したあとで、ジャーナリズムへと言及していく。実際性の原理(アクチュアリティーの原理――私の解釈では、「今、ここで」起っていることへの強烈な関心、同時代の出来事の意味を我が事として「身につまされて」感受すること)から「新聞なるものの日常的な機能」を思い起こし、さらにアカデミックな機能とジャーナリスティックな機能の相違と対立を踏まえた上で、ジャーナリズムを日常性の原理のもとに置く。

「ジャーナリズムとは、言葉通り、日々の実際生活に立脚した主義のことであり、だから日常性の原理に立つことなのである。」(5)

常識と同様に、ジャーナリズムもまたその2つの原理に立つ。ということは、常識とジャーナリズムは何らかの共通性があるということだ。そして、戸坂は、常識とは社会上の単なる共通感覚だったのではなく、社会的な(したがって歴史的になる)日常感覚のことだったのだとして、この人間の日常感覚・常識(水準としての常識)の意味と価値を強調するのである。この点は、ジャーナリズムにとっても同様だと言える。ジャーナリズムは人々の日常感覚と常識水準から発するものである。

そういうジャーナリズムこそは、常識の感覚に依拠しつつ政治的・経済的・社会的な諸権力を監視し、隠蔽に抗して、その腐敗、不正、悪事、愚行、不作為、欠陥を探査し、人々に暴露していかなければならないのだ。それを見て、人々が考え行動すれば、権力は抑制され、独裁や権威主義の政治を防ぐことができる。そうしないと、人々が、つまり私たちが権力の被害者となり、犠牲者となる。それは多くの場合、主権者なり国民なりのすべてではなく、ある部分であろう。多数者ではなく、少数者であろう。そのことを多数者の常識は許すのか。常識とはそのようなものではない。常識とは自分ないし自分たちだけが良ければ良いという内向きのインタレストではなく、コモンであることへの共感と覚醒である。コモンを作り出すことへの要求である。

さて、日本の人々は常識に依拠した意思の表示や行動、世論や選挙によって権威主義的政権を終わらせ、常識の通る民主的政権を生み出すだろうか。日本の人々は非常識が「常識」となっている「マスコミ」への幻想や惰性を捨てて、卓越したジャーナリズム(6)を選ぶだろうか。それは人々が日常感覚と常識水準を働かせ、自分の足で立って、独立してものを考えるかどうかにかかっていると思われる。

(2018年5月20日校了)

(目次へ戻る)

【絵:『リヴァイアサン』原書』

【絵:『リヴァイアサン』翻訳書】

「ジパング」の権力とジャーナリズム

- ガラパゴスからロドスへ -

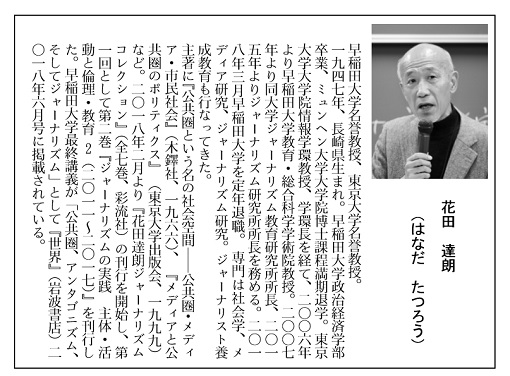

花田達朗 早稲田大学ジャーナリズム研究所設立記念イベント基調講演録 へ

2015年7月4日早稲田大学8号館にて

(1)戸坂潤『日本イデオロギー論』岩波文庫、87頁。

(2)戸坂はここでactualityを「実際性」と訳しているが、他のところでは「現実行動性―時事性」と訳している。実際、このアクチュアリティーの訳は難しい。今、目の前で起こっている事実という語意だと言える。

(3)日本のこの「マスコミ」が、常識水準から見て、いかに倒錯したものであるかについて、その詳細は、花田達朗「『ジパング』の権力とジャーナリズム―ガラパゴスからロドスへ―」『ジャーナリズムの実践 主体・活動と倫理・教育 2(2011〜2017)』彩流社、230‐239頁を参照されたい。

(4)戸坂潤、前掲書、91頁。

(5)戸坂潤、前掲書、89頁。

(6)今日、この「卓越したジャーナリズム」は世界各国で「探査ジャーナリズム」(インベスティゲイティブ・ジャーナリズム)として立ち現れており、ジャーナリズムを革新するムーブメントになっている。日本でこれを実践しているのが、2017年2月開始の非営利ニュース組織「ワセダクロニクル」である。寄付金とサポーター会員を募っている。寄付金を財源とすることによって、あらゆる権力および「マスコミ」からの独立を確保するという組織論である。「買われた記事」「強制不妊」の特集シリーズをネットで発信している。この組織はメディアというよりも、「ジャーナリズムNGO」と自らを定義している。国際組織「GIJN」(世界探査ジャーナリズムネットワーク)に正式メンバーとして加盟している。

(目次へ戻る)