���͂��߂�

���������ƐE�Ɗς̈Ⴂ�ɂ���ċN�������������q���Θb�s�S�͂₪�ď����ȎЉ�ł����Ƒ������Ɏ���B���Ȃ�����炷�ƒ�ł͑Θb������e���ȉ�b���Ȃ肽���Ă��܂����H

�ƒ������x�[�X�ɑ��q�̎�����|���ɕ��ꂪ�W�J���Ă����f��w�����ɎP���x���ρAweb���z�^���쐬�����B��ƒ��ɂS�T�N�O�Ɋς��w�����x�̃��X�g�V�[���������B

�O�҂̕���͏����ȋ��ƒ��̓Ƌ���������̉ƁB��҂͓S�Â���̒c�n�Ɉ͂܂ꂽ�g�}�g�_�ƁB���҂͈ꎟ�Y�ƂƂƂ����̏ꏊ���C�Ɨ��̈Ⴂ�͂��邪�A����ɂ���Θb�s�S���ώ@���e���ȎЉ�i�Ƒ��j�̍Č��\�Ȓ[��������Ǝv�����B

���D�ɏ���C�����狛���l��A��n�Ƀr�j�[���n�E�X�����ďd���Ńn�E�X�̉��x�Ǘ������g�}�g�����n����A�ǂ���������Ɉˑ�����̎斯����͉�������Ă���A���̓_�����ʂ��Ă���B�Q�{�̉f��͋��ʓX�����������𑧎q���\�ʂ����邾���ŁA�[�w�ŗ����������ĂȂ����Ƃő��l�ŕs�v�ȑ������N���A�Ƒ�����Ɏ��邱�Ƃ͓����a���B

�Ƌ����т��S���ɓ͂����Ƃ��錻�݁A����������Ȃ��̂����E�E�E�ߑ�ȍ~�̂P�T�O�N�Ԃɐ����Ă���l�͊e�����z���`���Љ�i�ƒ�j����낤�Ƃ��Đ����铮���ɂȂ����̂�����A�n����ɂ��錩�m��ʐ��E���瑽�l�ȏ�N��������������Ƒ������N����B���̂��Ƃ͂���ł����X�����Ă��邾�낤�B

�w�����x���Âc�u�c

�M�҂����������ԂƏd�Ȃ��Ă���̂ŁA���݂ƂS�T�N�O�̐��E����̈��ƉƑ��̑��_��m�肽���Ȃ�web��������DVD����ɓ��ꂽ�B���x���ӏ܂������u���ꂾ��A���ꂪ�����̎�҂����E����~�ߊ����̌��ƂȂ������̂��v�Ƃ������v���ɂ͎���Ȃ������B

�g�}�g�c�_�Ɉꐶ��q���悤�Ȏ�ҁE�a�c���v���w�����x�̎�����B�ނ̎���ɋN���鎖��������Ƃ��Ē���邪�A�d���������D�ɗ����Ȃ��B�P�X�W�O�N�����A�Q�O��̎�҂͈ꗬ��Ƃ̃T�����[�}�����߂��������낤�B�_�n������Ƃ��Ă��V���v�Ȃ����ǂ��g�}�g�͔|�Ɉꐶ�������A���̓_�Ɋ�]�����������҂͔_�ƃI�^�N�������낤�B�f��̎d���̓g�}�g�n�E�X�̑O�ŕv�Ȃł̔_��ƂɃG���h���[��������o���B���́Y�������D�ɗ����Ȃ��B�������Ƃ�����F�s�{�s�B�c�n�Ɉ͂܂ꂽ�_�n�Ńg�}�g�͔|�Ƃɂ��A���q�̐���������c��邩�̂悤�ȁw�����x�B���̎d���������͎�҂����ɐƎ�Ȋ�]�̉����t���ł͂Ȃ����낤���B

����s�s�ߍx�̔_��

�Q�O�Q�T�N�A�Z��͂P�O�O�O���˂ɂƂǂ��ƌ����Ă���B�P�X�W�O�N�㏉���ł��A�s�킩�瑱���Ă����Z��s���́A�n���ɂ��s�s���̔g�Ƃ��ĉ����_�n���\�H���Ă������B��̓I�ɂ͔_�n���n�ɕς��T�����[�}�������ɉƂ��������邱�ƁB����Ƃ��Ắu�����Ɛ��x�v���G���W���ƂȂ�A���Z�@�ւ��Z����Z���ɂ̑��������ˌl���x�O�Z�����J��̒|�̎q�̂悤�Ɍ��Ă��邱�ƂŁA�y�n�E�Z��_�b���Â����B

�_�n�͎\�H����Â��鐢�̒��ŁA�ꎟ�Y�Ƃɏ]������Ƒ����ɂ����Ă��\�����̐E�Ɗς͈قȂ�A�e�������R�ɐE�Ƃ�I�яA�������邱�Ƃ���҂͊�]�����͂����B���̗��ʂł͋����̉Ƒ��c�_����ՂƂ����ƕ����I�Ƒ��͕��A���I���Ђ������鐢�̖��̂��肳�܂������낤�B���{�̎����}�����͉c�_�Ƒ��Ɏx�����Ă������A�����͔����Ɠd��Ԃ�A�o���_�Y����A�����鐢�ւƑǂ������ċv���������B������f��w�����x�̕���ƂȂ����悤�Ȕ_�ƂƂ����Љ����̂����R�̋A���������B

�g�}�g�͔|���ς�A1985�N�����ΉȊw�����œW�����ꂽ1��3,000�̃g�}�g�����点�鐅�k�͔|�̓j���[�X�ɂ��Ȃ����i�֘A����j�B�_�Ƃ����k�͔|�ւ̈ڍs�͍H�ꉻ�̎n�܂肾�����B�c�ւ̊Q����Ɖh�{�⋋�̖�肩����A�H��^�_�Ƃ͎�����̖��Ƃ��ĒN�̖ڂɂ��f�������낤�B

�_�Ƃ̍H�ꉻ�ւ̈ڍs���l���y�����肩���������A�V�R�E�V��ɑ��������E����Ȃ��_�Ƃ͎嗬���A�ƍl����l�������Ȃ��Ă��āA�_�ƌo�c�헪�Ƃ��Ď��ƓW�J����҂���������������Q�O�Q�T�N�A�R���r�j��X�[�p�[�ɂ͐��k�͔|�ɂ���Ĉ��苟�����ꂽ��Ɖ��H�H�i������ł���̂��B

�_�Ƃ��������ꂽ�l�X�̎��R�̐�ɂ͉����E�E�E

�P�X�V�O�`�W�O�N��́A�s�킩��Â����H�Ɠ�ƏZ����l���������A���y�����Ƃ߂����ł��������B���������ɑ���A��������S���t��ɂł����A��̓X�i�b�N�œۂ݂������B���y�D��̐����c�ꂠ�����Ă����B����ɁA�e�������������⎩�R�����߁A�X�荇���悤�ȋ����̉c�_�̂悤�ȉƋƂ͌p���Ȃ��ŗ����B���̌��ʂƂ��ċx�k�n�ƃV���b�^�[�ʂ肪����A�Љ�i�Ƒ��j����ꑽ���̎�҂��������������琶�܂�A�Q/�R�l�̕����g���h���J���҂Ƃ��z�ꉻ�̂悤�ȗl���o�������B����w�����x�͓��{�̒ÁX�Y�X�܂ŖL���ɐ��藧���Ă����ꎟ�Y�Ƃ��K�т�A�����ɂ�������������Ƒ��i�Љ�j�̕���������ꎖ�Ⴞ�����B���̌�A�P�X�W�T�N�̃v���U���ӂ���|���ɓ��{�ɂ̓o�u���o�ς��o�����A�y�n�o�u���A�S���t�ꌠ���o�u���A���o�u����������A�U�N��̂P�X�X�P�N�ɋ��Z����Ɏ�������A�_�Ƃ̋��Z���������Ă����_�ђ������y�n�o�u���ɓ����������ƂŌo�c�����������Ȃ��Ȃ�A�ŋ��ŋ~�ύƂ�ꂽ�B

�����ɂ��w�����x�̓o�u���o�ς̑O��ɂ��炳�ꂽ�x���Ƃ��đ����邱�Ƃ��\���B�������f�扻���ꂽ���ƂŌ��݂ł�DVD����ɓ����A�����̕���䂭�n���̎�҂̕�炵��U��Ԃ�ς邱�Ƃ��ł���B

�������瑱�����Ɠ��H�ƓI�E�`���I�Ȕ_�Ƃƌg���Ƒ����̕���Ə��ŁB����ɋt����ĐV�����`���I�Ƒ����c�ݎn�߂��Ƃ��Ă��A���ɍ����V�����L���Ȑ�����Ƒ�������ɓ���邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂��B�H�Ɛ��i���C�O�ɗA�o���_�Y���͗A������Ƃ����A�����̑I�����A��ꎟ�Y�Ƃ𐊑ނɎ��点�����Ƃ͎����̂��Ƃ��B

�������w�����x�������Ƃ���������킵�����@�́A�f��̖}�f�Ȏd�������ōς܂��鎖�ł͂Ȃ��Ǝv�����B�������f��̒��ɂ͎肪���肪�����̂ŁA�䂪�Ƃ̖T�ɂ��錧���}���قɂ��������a�����w�����x����Ă����B��ǂ���ƌ���ł̎d���������́A���n�߂��_�Ƃ̎��͂Ɍ����L���Ȍ��z�ƌ��e����������������_���̉f���`�ʂ������B�����̂Ȃ��Ɍ����s�s���Ɣ_���̍��݁B����ɂ��̒n�ɐ������ߋ��ƌ��݂Ɍ�������l�X�ւ̎v�����Q�����B���̂悤�Ȑ����������Ƃ߂��҂��ς����e�Ƃ��č���Ă����B

���e�̒��ɗ��������L���Ȕ_�����i���`����Ă��^��͎c��B�_�Ƃ��̂Ĉ��l�Ə����������̂��̌�͂ǂ��Ȃ�̂��`����Ă��Ȃ��B

�����ۂ��o���S�Ől�ȂƋ삯�������A���[�e���ŏ����E�Q�����F�l�L���͎����B�L���̉Ƒ��Ɣނ�̔_�n�͂ǂ��Ȃ�̂��A�ȂǓǎ҂ɑ��ė����͕���Ɏn��������K�v������B���v�Ƃ��̉Ƒ��̎��̐���������������킳�Ȃ���A��҂����肪��邩�낤�B

�����a���͂����̋^��Ɏn�������Ă����B�����l�����Ƃ�Ԃ������B�w�����x�A�w�t���x�A�w���I�َ��^�x�A�w�n���x�̂��Ƃ��B���������ǂݏI���������Ȃ̂ŁA�������ǂ̂悤�ɂP�X�W�O�N��̎�҂ƉƑ��i�Љ�j�����ʂ��A�\�����悤�Ƃ����̂��A���̂��Ƃ͍��͕������Ă��Ȃ��B������L�����Ƃ͍��N�̎��I�ۑ�Ƃ��Ă����B

web���z�^�̑O�u���͂��Ă����A���ɉf��w�����x���݂Ă������B

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�P�X�W�O�N��Ɋς������̋L��

�i�V������u�킽���̐����v���̂��V�[���j

�w�����x��������ƂP�X�W�P�N�P�O���Q�S�������J�Ƃ���B���͂R�O�˂ɂȂ�������Œ��z�s�����t�s�ւƎ؉Ƃ�ς����̂������s�ɖ߂��Ă����B�P�X�W�Q�N�P�Q���ɂ͕����s���̎�҂����Ɓi�ʐ^�W�j�w�����Ɩ��̐��E�E�W�@���܁I�x�����s�ψ���`���ŊJ�Â����B�ψ���͉f�ʉ���J�Â����B���R�C�i��w�c���Ɏ����x��A���W�F���C�_�́w�嗝�̒j�x�Ȃǂ̍�i�����C���C���Ȃ���ς��B���̗���Łw�����x�����s�ψ���̒N���ƕ����s���̉f��قŊς��̂�������Ȃ��B

�w�����x���ςĈ�ۂɎc�����͎̂剉�̐V�����l���̂��i�i���q�s�ƐΓc����j�������������Ă̌������̗l�q���B�������܂łÂ����������Ɣ�I���̎d�����N�b�N�N�b�N�����E�E�ƂR�x�̂��V�[�����B������a�c���v�͔�I�����d��w��ł́A���l���E�Q�����F�l�̎�����x�����Ă��āA�\����ł͌��������B��̑傫�ȏo�������ɍs��������A�V���ƒn�������R�ɂ��d�Ȃ�`���ꂽ���ƂŖ��v�̗܂���͑��d�ȈӖ����������Ă��āA�p�c�łƂ���Ƃ���ɉ̂��A���̃V�[���͋L���Ɏc���Ă��B

�w�c���Ɏ����x�\������

�i�쎌�E���v�I�A��Ȓ����m�A�̍��c�~�q�B�Ȗ��u�킽���̐����j

������́@�g�}�g�_��

�����͉F�s�{�s���g�}�g�_���ƃg�}�g���͔|�����r�j�[���n�E�X�Q�O�O�O�u���B������a�c���v�͎��j�ł��_�ƍ��Z�i�F�s�{���k�����w�Z�H�j�𑲋Ƃ��g�}�g�͔|�ɏ]�����A�����͂Q�{�̖ʐς̂S�O�O�O�u�̃g�}�g�E�n�E�X�Ɋg���������A�ƍl����C�͂������Ă����Q�R�˂̍D�N���B

�f��̕���́A��e�����������v�������������猋�����Ɏ���܂ł̂킸���������ɋl�ߍ��܂ꂦ�������B���l���[���̂悤�ɂ܂Ƃ����Z���Ŋ��m�ł��������ł��A�炯�Ȃ��l�Ԗ͗l��`���Ă���B��゠�邢�͏��a�̐l�ԊW���A�s�s���̔g�ɐ���A���悢����ł��鎞���̔_�Ƃ̐l�Ԗ͗l��I�m�ɕ`�������Ă���B

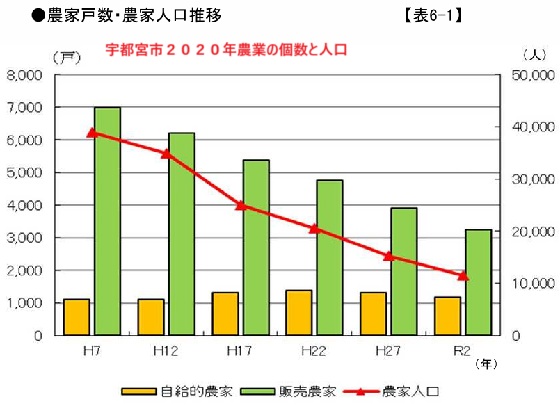

�P�X�W�O�N�A�F�s�{�s�͂S�O�D�X���l�قǂ��������Q�O�Q�O�N�ɂ��T�P�D�X���l�ɑ������A�_�Ƃɏ]������҂͂O�D�T���B�Ƒ��ŐH�ׂ邾���������I�_���͂P�A�O�O�O�˂قǁB�R�O�O�u���T�O���~�ȏ�̔���グ�������̔��_���͂R�A�O�O�O�˂قǂ��Q�O�A�O�O�O�l�Ƃ���B

�@�E�G���F�s�{�s���v��PDF���

�����v���Ƃ�܂�����

�i�R�l�Ƒ��j

�c���͏����s���Ŏ��������B�Ƒ�������A�œ���o�Y���̋�J�b����ꂽ�h�b�E���R�[�_�[�̂悤�ɌJ�茾���܂��U�炵�Ȃ���ł��т�ɗ]�O���Ȃ��B�i����ł͌����������ɂȂ��Ȃ�A�������Ƒ������A������l�q������킳��Ă���B�j

��e�̓g�}�g�͔|����`���Ȃ���A���H�H������ɓy���ɂłē��K���҂��A����X�[�p�[���甃�����v�ɐ�ł������B��l�̑��q�����B�s���ȕv�̍s�����ڂɂ݂Ă���B�v�����C���悻�ŏ��ƕ�炵�Ă��Ă��A�v�͋��Ȃ����܂��ƍl���Ă���B���S�����߂�����߂Ƌ��ɕ�炷���a�̏����B

�v���ƂɊ��t���Ȃ��Ƒ��q�ɋ�s��킯�ł��Ȃ��A�����O�̖��邳�œy�����Ԃ�����D����Ă���B��@�ɑ����Ă��U�����������Ȃ��l�����͈ꕔ�͌��ݓI�ł�����B���߂�����������������Ă������������������B

���e�͏��D���i�H�j�I���D���A���b�D���̒j�B�p�����_�n�蕥�����y�n��ň��l�ƒ��ÃX�i�b�N�����ʂ��w�������݉������l�ɉc�܂���B�T�[�r�X�Ƃ��Â����Ă���j�ŁA�����o�c�s�U�Ɋׂ�X��͂炢�A���l�ƂƂ��ɏ�������B

���������肷��T�O��Ɍ����邪�A���ς��鏺�a������Â����Ă���j�ŁA�ނɂ͑Ή�����p���Ȃ����������m�b�������Ȃ����\�Ȓj�Ƃ��ĕ`�����B�_�v���T�[�r�X�Ƃɓ]�E���Đ����ł���ƍl����Â��j�͑����������낤�B��s�s�̋ߍx�ɔ_�n�𑽗ʂɎ��ނ�͕s���Y�Ǝ҂̉a�H�ƂȂ����B

�Z���_�Ƃ���ߓs�S�̋�s���Ƃ��č�ʌ����ɋ������܂���Q���̕��B���������蕥�����y�n�ォ��R�O�O���~����錠��������Ǝ咣���Â���B

�i���v�̗F�l�W�j

�����������̏����̓K�\�����X�_���h�œ������������̖��B�����������A���v�ƃ��[�e���ɒ��s���_������킷�B�����ŁA�W���������ߋ�������A�����̑���͖��v���T�l�ڂ��ƍ�����B���v�͏���������`�҂ł͂Ȃ����������Ȃ��B���ɂ�������_��E��炩���������A���f���͂₭�_�͂̂���D�N�ł��邱�Ƃ�����������̑Ή��ɂ���ĕ`����Ă����B

�F�B�F�ߏ��̔_�Ƃ̈�l���q�A�c��������X�L���B�y���œ��K���҂��Ȃ�������c�_�Ƃ��Ă���B�����ɂ͂��Ă��g�s�����̏����ւ̓��ꂪ����I�ɑ��債�Ă��܂��N�Ƃ��Đݒ肵�`�����B

�L���Ƌ삯�������E�Q����鏗�F�g�}�g���̖k���ɐڂ���L������������c�n�ɁA�v�Ɩ���l�̂R�l�Ƒ��ŕ�炷�B���͌����������C���������Ƃ������Ƀu�j�ƌ����B�����g�����炵�Ȃ�����I���B�Ƃ������������S�ƈ��̂��鐶���̎d�������ł��Ȃ��䂦�ɁA���������肾�B����Ɉ���ɋQ���Ă��鏗�ŁA�P�Ȃ鐫�s�D���ł͂Ȃ��A�̂��Ăł������������Ă���A�������c�ޒj����T���Ă���̂��A�Ǝv�����Ă����B

�L���Ƌ삯�������Ă��܂��A���ȋؗ��Ă����A���̏����̐ݒ肪�Ȃ���Ύ�l���̖��v�̐l�Ԑ���`�����Ƃ��ł��Ȃ��������낤�B���������Ɏd���������Ȃ���A�f��w�����x�́A�s�s���̔g�ɂ��܂���J����_�Ƃ̍D�N�̐�������`�����Ƃ͕s�\�������낤�B���̓_�ɒ��ڂ���Ζʔ����ݒ肾�B

����Ȃ鈫���ƕ`���Ȃ�A�L�������_�n�̌������������グ�ĉƉ��~���������L�����̂ĂĂ��܂����ɐݒ�ł��邾�낤�B�����܂Ŏ���ʏ��������ł��邪�w�����x���N�����[�݂����Ă���_�͒��ڂ������B�������ǂ��o�ꂳ����̂��̓t�B�N�V�����̊̂��B�G���d�|���łP�O�O���~���g���ʂ����s�ϗ��s�̎d�����i�E���B���a�Ȃ�ł͂̒��ł킩��₷���ݒ肾�낤���B

�������E���}���|���m�̉e��

�P�X�U�S�N�̃I�����s�b�N�J�Âɂ����TV�킪���{�̒ÁX�Y�X�ɔz�u���ꂽ�BTV���痬��o��f���̐��X�͉f����Ηz�Y�Ɖ������āA���悢��悪�����Ȃ��Ȃ����̂͂P�X�V�O�N�ゾ�B�����œ����̓��}���|���m�֑ǂ����萶���c����͂������B�w�����x�͂��̉e��������ɂ��Ԃ�A�G��ꂪ���������B�f��ɂ����鎞��̒����ɗ����ꂴ��Ȃ������̂��낤�B���v�̌njR������F��A�����Ē_�͂�`�������邽�߂ɁA�G���̐��X�͌����Ă͂��Ȃ��B�P/�R�ȉ��̕`�ʂŏ[���������̂ł͂Ȃ����B

�~�]�������A���������҂���

���̐��ɂ��A���������肷��j���������݂���B�j���W�͏�ɂ�₱�����Ώ��@�͐��̐��قǂ��邪�����͂Ȃ��B���a�̒j���͔N������ǂ����āA�L���Ə��̂悤�ɐ��D���ŁA�����̒Z���d���킹�����ߍ������̂��낤���B�u���̗~�]�̏��a�ӂ��\���͉����Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��قǂ��B

���݂̂Q�R�˂͊���ɔC���ďu���Ɍ��f���s�����N�����Ȃ��B�����ɑ��Ă͏��a�̒j���̂悤�ɂ��炬�炵�ĂȂ��B���������l�������Ȃ��̂ő�w�ɂł��s���Ȃ��ƂQ�R�˂̎�҂ɐڂ���@��邱�Ƃ��ł��Ȃ��قǂ����A�Љ�ɏo�Ă�SNS����Ɉ����Ă肪��ɂȂ��Ă���B���݂̂Q�R�˂͋��炪�s���͂��A�l���v��𗧂āA���K�ɗ]�T�����������������A�R�X�p�������ƌ��߂�Α��҂ƕt������Ȃ��B�܂��҂ɉƒ�i�Љ�j�͖��p���Ǝ~�߂���ƍl�������Bweb�ɂ���R���܂߂����l�ȏ��ɐZ���炷�Ɨ~�]�ȂǗN���オ��Ȃ��B���g�̐l�ԂƑΘb���邱�ƂŖ쐶�̐l�Ԑ����萁���킯�����A�l�ڂɐG���悤�ȏ�ł͗~�]��I��ɂ��Ȃ��̂ŎЉ�͕ω��E�������Ȃ����낤�B��������Љ�i�Ƒ��j�͐��܂�ς��

�������a���S�W�u���E���鄟��̂��鋤���́E�Ƒ��v�������}���ق����ēǂݎn�߂��B�w�����x�Ƒ��тł���w�t���x�Ƃ����{�ɂȂ��Ă����̂œǂݎn�߂��B�w�����x�S�����ǂݏI����Ɨ����a�����Q�R�˂̎Ⴋ�g�}�g�_���̉c�_�ҁE�a�c���v�ɑ�������]�̓��e�A���邢�͉Ƒ��i�Љ�j�Ƌ��ɕ�炷�Ӗ��������邩������Ȃ��B���̂��Ƃœ����ɂ����҂̐�]�������ɗ����オ��P�X�W�O�N�㒆�̒n���s�s�Ɣ_���₻���ɐ�������Ȃ��l�����ւ̗����̎v���͌����悤�ȋC������B

�S����̓Ǐ����z��������web���J���邱�Ƃɂ��ĉf��w�����x�̊��z�^�͂��d���Ƃ���B

�Â��w�����x�l���슴�z��