松川昌平さんことば紀行 4月30CAAKにおいて・2005年11月砺波インタビュー記録へ

ことば紀行 その01 その02 その03 その04

その04 45分 27秒〜 1時間 0分 30秒

佐藤:この人は個性があるから したから撮ってね

中出:うふふふふ

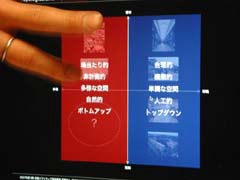

松川:軸があって 下の方が建築軸だと 上に行くほど都市軸だと

佐藤:おもしろいな〜これだからインタビューはやめられない

松川:ふふははは

佐藤:どんどん変わって行く

松川:もう一個軸があって左のほうへ行 くほど

くほど

佐藤:説明するときに図をかくね 撮ってね

松川;第三者に対して こぼれ落ちるのはわかってるけれども より直感的に判りやすい 説明をするために図と言うのは有効ですよね 左に行くほど空間体験としては より多様だと 右に行くほど空間体験としては単純だと

佐藤:均質空間に近づくけど 体験とては貧しくなると

松川:都市で自律的にバサールが行われるような場所があって

佐藤:路上だよな

松川:場当たり的な空間 なんだけれども 空間体験としては多様だなと パッサージュなんかは 非常に合理的で機能的なんだけど空間体験としては単純ですよね

佐藤:経路だけだものな 多様な方向に抜ける話を方法を提示すると 判りやすいね

松川:住空間の話に移ると 都市軸のなかで左上に モロッコのフェズのような迷宮都市がありますけど 右上には

佐藤:ちょっとまって写真を撮る

松川:郊外住宅 これは空間体験として単純だけれども 都市軸のなかでは非常に体勢を占めているようなモデルとして捉えられる 建築の軸で言うと デパートなんかもそうですよね もうちょっと言葉で端的に言うと 真ん中より右側というのは合理的で 機能的なんだけれども 空間体験としては非常に単調 だろうと 真ん中よりも左側は 場当たり的で非計画的なんだけれども 空間体験としては非常に 多様で複雑な空間として 僕には感じられる

佐藤:ボトムアップってなんですか

松川:当たり前ですが右側は非常に人工的に作られていますよね 設計者が居て ある設計主体が居て この場合 トップダウンと言うのは演繹的 と言い替えてもいいかもしれませんね

佐藤:20世紀近代的な空間だと言うことですね

松川:左側はもうちょっと自然発生的で あるマスタープランみたいなものを計画した建築家らしき存在は居ないんだけれども その都度の局所的なルールによって 自律的に、ボトムアップに発生した来たものが多いんじゃないかと 言うのがあると

佐藤:なるほど

松川: これをモウ一寸 モデル化すると こう言うモデルになると思うのです

佐藤:階層があって明確に ヒエラルキーが

松川:ある

佐藤:あるけども 左側のものは 見る者がその様に見ないと見えないし 価値の序列も見る人体験する人によって決められていくと

松川:白い四角で囲まれたのをフィードとして 場と場の関係性 に注目するように抽象化すると 右側は非常に画一的 で

佐藤:わかりやすいよね

松川:左側はもうちょっと 見る人によって 多様性が 担保されている

佐藤:より自由だよね 自由ーと言うかアナーキーだよね

松川:そうですね もうちょっと構造的に言うと右側は リニアな構造・・・

佐藤:結構 さっき言った人

松川:アレグザンダー

佐藤:好きなんだ

松川;大好きです

佐藤:そうなんだ アレグサンダーの対案を自分が

松川:アレグサンダーとか以前砺波のインタビューでも言いましたけども

アレグザンダーとかフラーとか好きで

佐藤:二人の概念が松川さんのなかでミックスされて 新しいものを うみだそうと言う動機に成っているわけですね 日本人ですね〜

松川:へへへふふふふ まあ折衷主義と言うか 磯崎さん流にいえば和様化ですかね

佐藤:なるほど それはいいじゃないですか〜 文化の源を聞いてるってことですね

松川:右はリニア構造だとか ツリー構造ですね 左は スモールワールドネットワーク構造と言う

佐藤:それって最近の話なですか

松川;そうです グラフ理論 のなかで 人間関係のネットワークはどういう構造なしているかみたいな話とか インタネットのリンク構造みたいな ものはどういう 構造を成しているか と言う研究が科学的に進んでいて そういうものを一般的に スモールワールドネットワーク構造というふうに言われている

佐藤:ビックパパに対するすスモールが対案として

松川:まあそういう アレグザンダー的に集合論でいうとセミラティス構造 ですよね

佐藤; これは右左の境界がハッキリしているわけですね

松川:非常に単純化して言うとですね じゃーなぜ こう言う二項対立的な 構造がこれまで 生まれて来たのかと 言うのを考えた時に やっぱり合理性とか機能性みたいな作り手の軸と 多様性とか複雑性みたいな使い手の軸が あって この2つと言うのは 相矛盾するのもといままで考えられて来た だけどもそれは 何故かと考えると 一人の建築家に対してある与条件を入力した時に解決できる複雑度を超えてたときに ある時点で建築家の頭の中で単純化してしまう と思うんです よね

例えば 千戸の集合住宅があったときに 千人それぞれ の要求を聞き入れて住宅を 建てる事なんて 言うのは 今までの 設計では不可能だった である時点で 合理性や機能性の名の下に単純化して こう言う積層構造でやってしまったと

佐藤:差し挟んでいいですか それは日本が戦争に負けて 満州とか 中国とかに一杯日本人が移民がいってた、領土が縮小してしまい 帰ってこなければ行けなくなっただよね 敗戦したときに 住む所が無かったから 取りあえず数だけ作らなければ行けなかったので そういうふうに数を積み上げて作られたと 都市住居を解釈してるんです そのこ処も頭に入れて置いて

松川:だけど 数作らなければいけない のも与条件の一つです よね 数作らなければいけないイコール単純化という 事は ひとつの可能性 に過ぎないと思うんです

佐藤:振り返ってみればですね

松川: だけども多様に作る可能性も一方ではあった

佐藤:それは 松川さんの議題設定だよね

松川:結局僕は何がやりたいかというと 自然や生命のように 合理性や機能性を保ちながら 同時に 複雑で多様な建築を作りたい 今まではそれは矛盾しているものとして

佐藤:矛盾してないだけどね

松川:と僕も思います

佐藤:矛盾してるように 発言したほうが事業がし易い 住宅開発がしやすかった

松川:そういうことですよね だけれども 両者が本当に矛盾してるのかというのを もう一回捉え直して それを両義的に満たすようなものとして

佐藤:両義的多義的なものとしてね

松川:できないかと

佐藤:それは 現状では 正しいと思います

松川:そうすると次は そのための方法論はどういう事なのかと 言うことがやっぱり問われるわけですね

佐藤:戦略がいるからね ただのお話しで終わってしまうからね 政治的な話に進展していく

松川:そんなことはみんな判っているんだ じゃお前どうするんだよと いう話を

佐藤:当たり前に聞きたいよね

松川:二つあって ひとつは 建築はやっぱり合理的で機能的な判断のもとに設計されるんだけど それは建築の全体的なかたちにではなくて 局所的に単純で合理的な関係性を構築 するべきだと

佐藤:それは松川さんの建築家としての定義ですね

佐藤:それは松川さんの建築家としての定義ですね

松川:まあ僕の方法論です フィールドは建築の最小構成素 だと僕は想っているんで

佐藤:場というイメージはどのような感じですか 僕は路上だとか 公園だとか神社だとか ここのCAAKみたいな 場所もイメージしてるし

松川;それはもっと場所のイメージなんですよ プレースと言うともうちょっと意味が 乗っかったような状況 だと思うですけど 場と言うのはもっとニュートラル

佐藤:おれが言っているのはプレースということですか

松川:僕はもっとフィールドのイメージなんです

佐藤:原野 日本語にしてみると どうなんですか

松川:例えば科学で言うと重力場とか電磁場と言うじゃないですか 空間のなかで予め満たされてるようなもの フィールドは もうちょっと 意味が立ち上がって来る前のもの 路上などの場所は フィールドの属性やフィールド相互の関係性にある特定の構造が現れたときに 路上らしさみたいな 意味が立ち上がるのではないかと考える

佐藤:おれはオジサンだから 意味をもとめたりしちゃう

松川:もっと路上とか住宅とか高層ビル この場CAAK とか言うものも 全部包括して 抽象的に捉え られるような なにか

佐藤:こちらとしてもフィールド知りたいから おれも努力しているんだけど

松川:そういうフィールドを建築構成素として そいつらが 自ずから然るべき状態になるように 自律的にふるまうような システムを築いて行きたいと思って るんですよ 言葉でいうと判りにくいので もうちょっと目に見える カタチで説明するために 模型にして表したんですけど これをある商店街だと思ってもらうと判りやすいですけど ここにリニアな路地がありますよね

佐藤:道路があるじゃないですか 路上が

松川:この商店街が

松川:この商店街が

佐藤:建築があるじゃないですか 建築型権力が登場してるじゃないですか

松川:この路地に対して 数珠状に商店が繋がっているようなモデルがある これがさっきいったパッサージュ

佐藤:仲店通りです

松川:これは合理的で機能的なんだけども空間体験としては それほど 複雑で多様な体験 を得られる様な 空間とは 必ずしも限らない

佐藤:そうだね 予定調和的だね

松川:そうですね 建築家はまずここまで合理的機能的に設計をする さらに何をするかと 言うと この商店と この商店がどういう関係性を結ぶのかとか この路地とこの路地が どう言う関係性を 結ぶかと言うような 局所的で単純な ルール アルゴリズムを 僕がフィールドに教え込む んですよ 最近アルゴリズムと言う言葉が一人歩きをしてる部分がありますが アルゴリズムといっても特別な事を言っているわけじゃなくって 要は在る問題があって その問題の解を導き出すための 手順のことですね

佐藤:なるほどね

松川:ちょっと語弊はありますけど ルール ですね 局所的で単純なルール を設定する

佐藤:自律的なルールであるから 何時も変わる 可能性はあるわけですね

松川:あります 例えば この商店を一個のフィールドと見なすんです この商店の 前にある路地 も個別の フィールドとみなす こいつもこいつも在る意味を全部抽象化して ひとつのフィールドとしして 等価に見直すわけなんですよ そうすると フィールドとフィールドがどう言う関係性にあるのかというのを全部 等価に扱える

1時間 0分 30秒 残り 1時間30分ほどへ 続く